2025年4月9日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心孙衍刚研究团队在《Neuron》发表题为《Single-neuron projectome reveals organization of somatosensory ascending pathways in the mouse brain》的研究论文,绘制了躯体感觉上行通路的精细"交通地图"。

我们每天都能感受到触摸的温暖、疼痛的警示或瘙痒的不适,这些躯体感觉对我们的生存至关重要。躯体感觉信息通过外周神经传递至脊髓,进一步通过脊髓投射神经元这一"信息中转站"上传至大脑,形成我们对躯体感觉的感知。然而,这个看似简单的过程背后,却隐藏着极其复杂的神经联接模式。

尽管国际学界已通过群体示踪技术初步勾勒出体感通路的大致轮廓,但长期以来,两个核心问题阻碍着该领域的深入探索:首先,在单神经元水平上,脊髓投射神经元是否存在特异的投射模式?其次,这些神经元如何与脑内中继神经元共同形成精确的躯体感觉信息处理网络?由于传统技术的分辨率限制,这些问题始终悬而未决,制约了人们对躯体感觉信息处理机制的理解。

为回答上述问题,研究团队创新性地结合了病毒示踪和高分辨率成像和重构技术,就像给每个神经元安装了微型追踪器。团队通过对脊髓神经元和脑内中继神经元的完整追踪,最终构建出了迄今为止最完整的体感神经"高清地图",该高分辨率的单神经元全脑投射谱的开放数据库(https://mouse.digital-brain.cn/projectome/spcd),现已向全球开放。

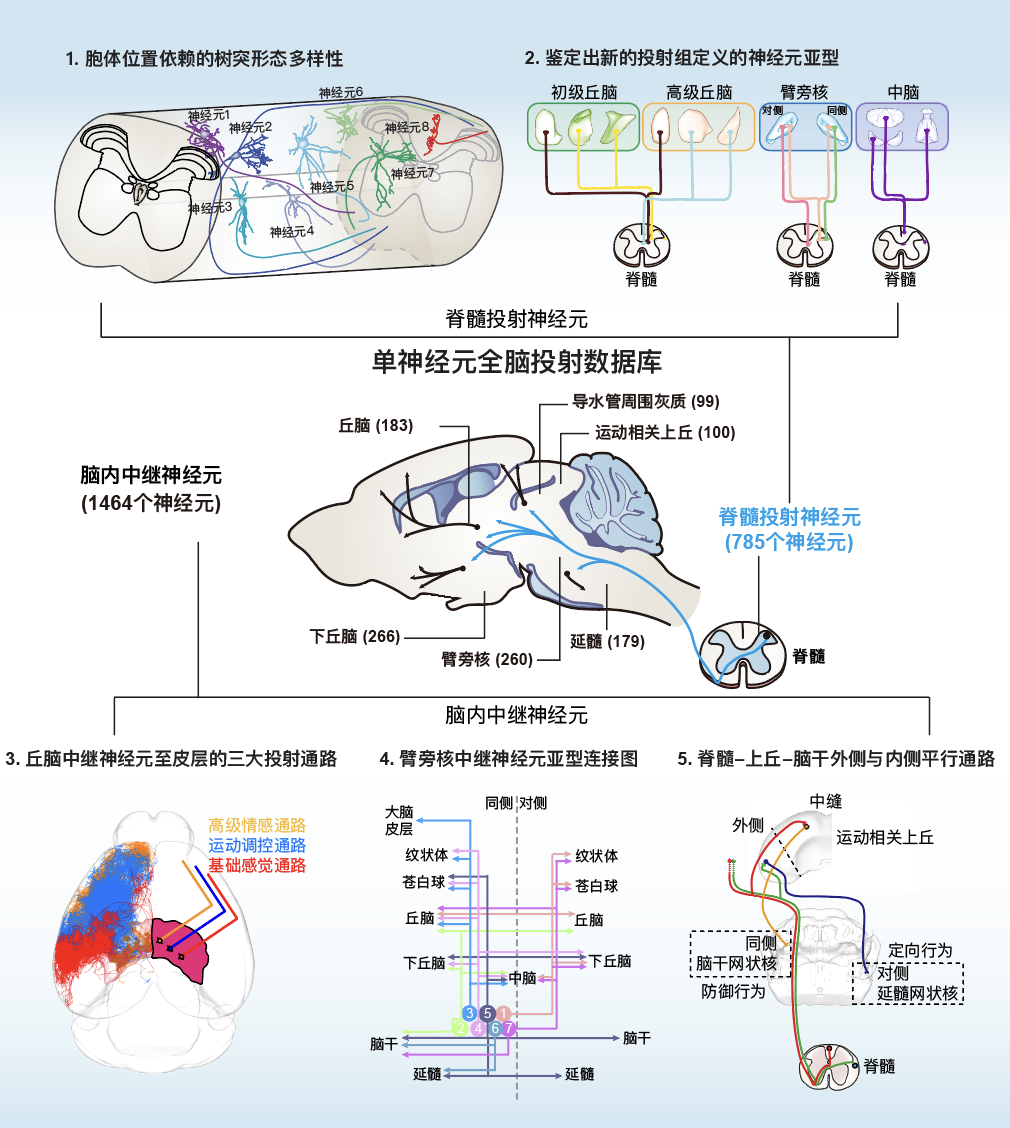

研究团队发现,脊髓中的信息传递系统展现出惊人的精密组织模式:在脊髓层面,团队发现脊髓投射神经元可根据树突形态特征分为15类,这些神经元通过特化的树突结构从不同脊髓层面采集信息,形成了精确的信息输入系统。同时,研究鉴定出19类投射神经元亚型,每一种亚型都具备独特的投射模式,构成了多样化的信息输出网络。在脑内中继网络方面,研究揭示了丘脑、臂旁核和中脑等关键节点如何分工协作,确保感觉信息的精准传递。丘脑通过三条主要通道分别处理感觉、运动和情感信息;臂旁核的中继神经元中约14%具有跨半球通讯能力;上丘内中继神经元则通过两条平行通路分别参与定向行为和全身防御反应。这些发现为理解感觉信息处理提供了全新视角。

图1:小鼠脊髓投射神经元与脑内中继神经元单神经元全脑投射规律的图示总结。

本研究全面揭示了脊髓投射神经元与中枢中继神经元的投射模式及组织联接规律,发现神经元通过并行-发散-汇聚等投射模式构建信息高速公路,更鉴定出多种投射模式特异的神经元亚型,为理解疼痛、触觉等感知觉神经机制提供了全新结构框架。研究团队创建的开放数据库已向全球科研人员免费开放,这将加速基础和临床研究相关领域的突破性发现,还将为人工智能的感知系统设计提供生物灵感。

中国科学院脑智卓越中心博士生丁文群、宋薇、全脑介观神经联接图谱研究平台史晓雪与华中科技大学苏州脑空间信息研究院丰钊为本文共同第一作者,中国科学院脑智卓越中心孙衍刚研究员、复旦大学脑科学转化研究院/附属华山医院邓娟研究员、中国科学院脑智卓越中心王晓飞和华中科技大学李安安教授为本文的共同通讯作者。该研究得到了国家科技创新2030重大专项、国家自然科学基金等项目资助。

在线投稿

在线投稿 在线审稿

在线审稿 编辑管理

编辑管理 读者登录

读者登录 快速检索

快速检索 友情链接

友情链接